JOURNAL

「寝たはずなのに、朝から疲れている」「毎日クタクタなのに、夜になると眠れない」そんなことはありませんか? 実は、世界の中で、日本人女性の睡眠時間にある傾向を示すデータが示されています。 家事や育児、仕事など多くの役割を持っている中で、十分な休息がとれずにいる方も少なくないでしょう。 本記事では、日本人女性が眠れない原因を考え、睡眠不足で起こりうる影響と、よい「ねむり」を手に入れるための秘訣をご紹介します。 ご自身の健康や毎日の生活を見直すきっかけとして、ぜひ最後までご覧ください。

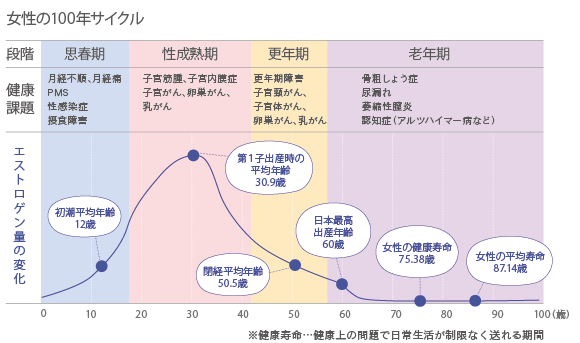

女性の眠りづらさの理由の1つに、女性のライフサイクルに深く関係する「女性ホルモン」の影響があります。

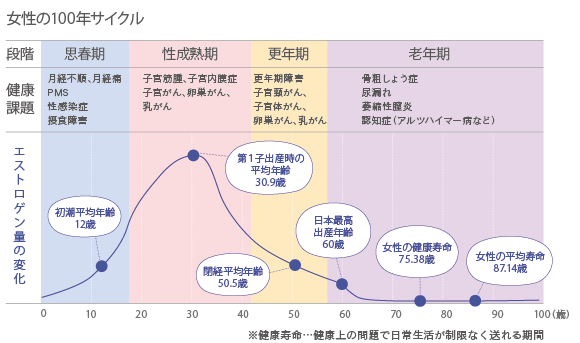

女性ホルモンの分泌量は、約一ヶ月の月経周期と、生涯を通じたライフステージの両方で変化し、それぞれがねむりを妨げる原因になります。

はじめに、女性ホルモンがねむりに影響を与える理由を見てみましょう。

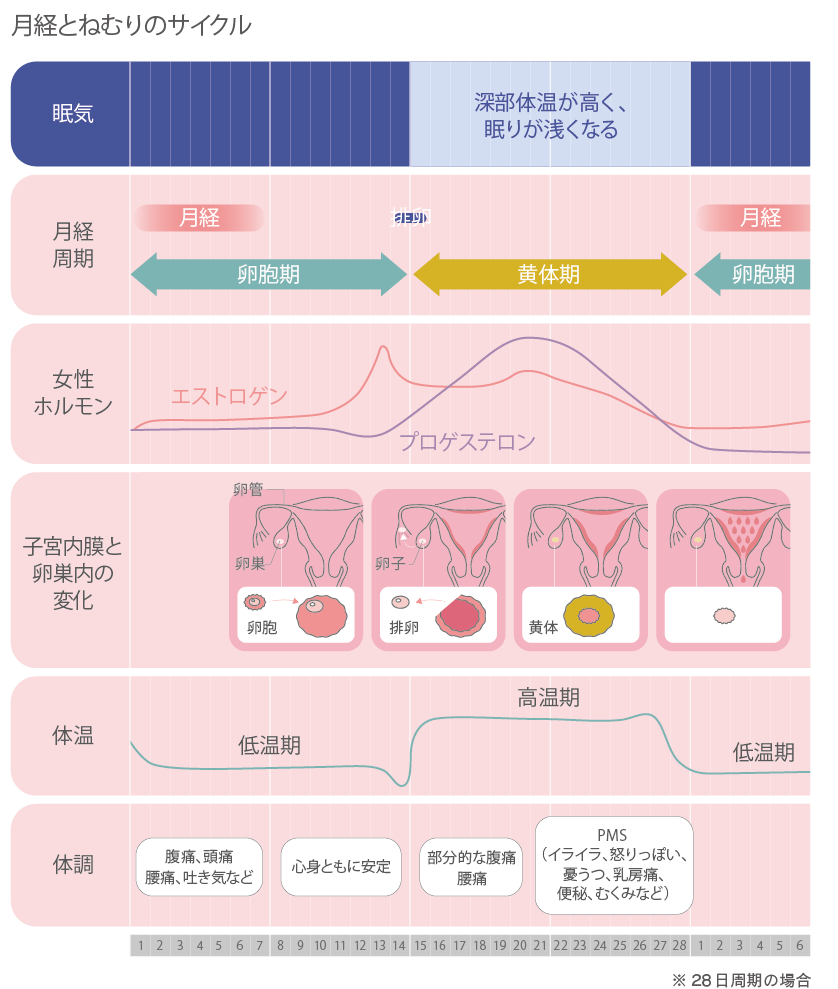

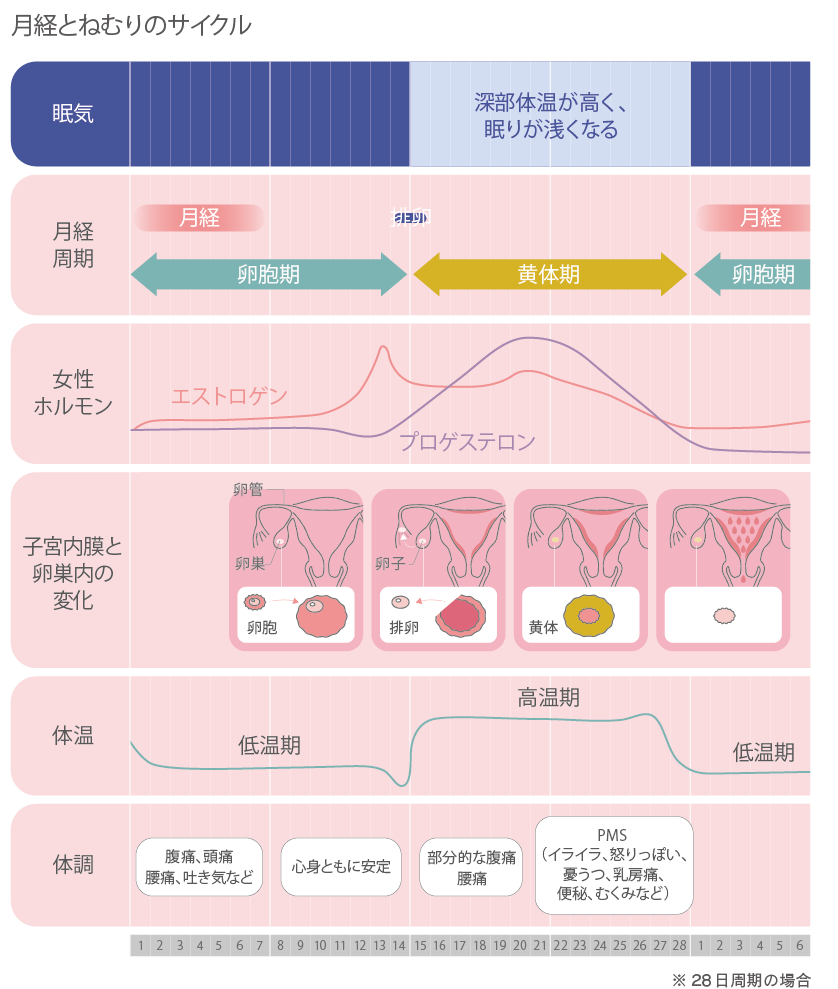

月経周期という小さなサイクルの中でも、女性ホルモンはねむりに影響します。

排卵後〜月経前の黄体期にはプロゲステロンが増えて基礎体温が上昇します。基礎体温の上昇で、ねむりに関わる深部体温が夜間に下がりにくくなり、寝つきが悪くなったり夜中に目覚めやすくなったり、といった変化が起きやすくなるのです。

また、女性ホルモンの変化による睡眠への影響は、妊娠中にも起こります。ホルモンバランスと体の変化により、ねむりにくさを感じやすくなります。妊娠初期はプロゲステロンが増えて体温が上がるため、寝つきが悪くなったり、日中の眠気が強くなったりしますが、妊娠後期になるにつれて、お腹が大きくなって寝苦しくなる・頻尿になる・胎動などによって眠れなくなりがちです。

産後や授乳期は、赤ちゃんの夜泣きや授乳などの対応でねむりが細かく中断され、お母さんの回復力が奪われます。産後の女性は、ホルモンバランスの変化に加えて赤ちゃんのお世話でゆっくり眠れなくなり、慢性的な睡眠不足に悩まされがちです。寝不足で積み重なった疲労は、体の不調だけでなく、気分の落ち込みや産後うつなどの心の不調にもつながりかねません。

45〜55歳頃の更年期は、女性ホルモンのひとつであるエストロゲンの分泌量が急激に減る時期です。この変化で、体の仕組みを調整している自律神経のバランスが崩れ、ほてり・発汗・イライラなどの症状が起こりやすくなります。不眠もそのひとつです。

実際に、働く更年期世代を対象にした女性にアンケート(2025年6月、更年期世代女性2000人を対象に自社で調査)を取った結果、約半数が不眠の症状に悩まされていると明らかになっています。

ホットフラッシュなどがねむりにつくのを妨げる原因の一つだと研究されていますが、今のところはっきりわかっていません。

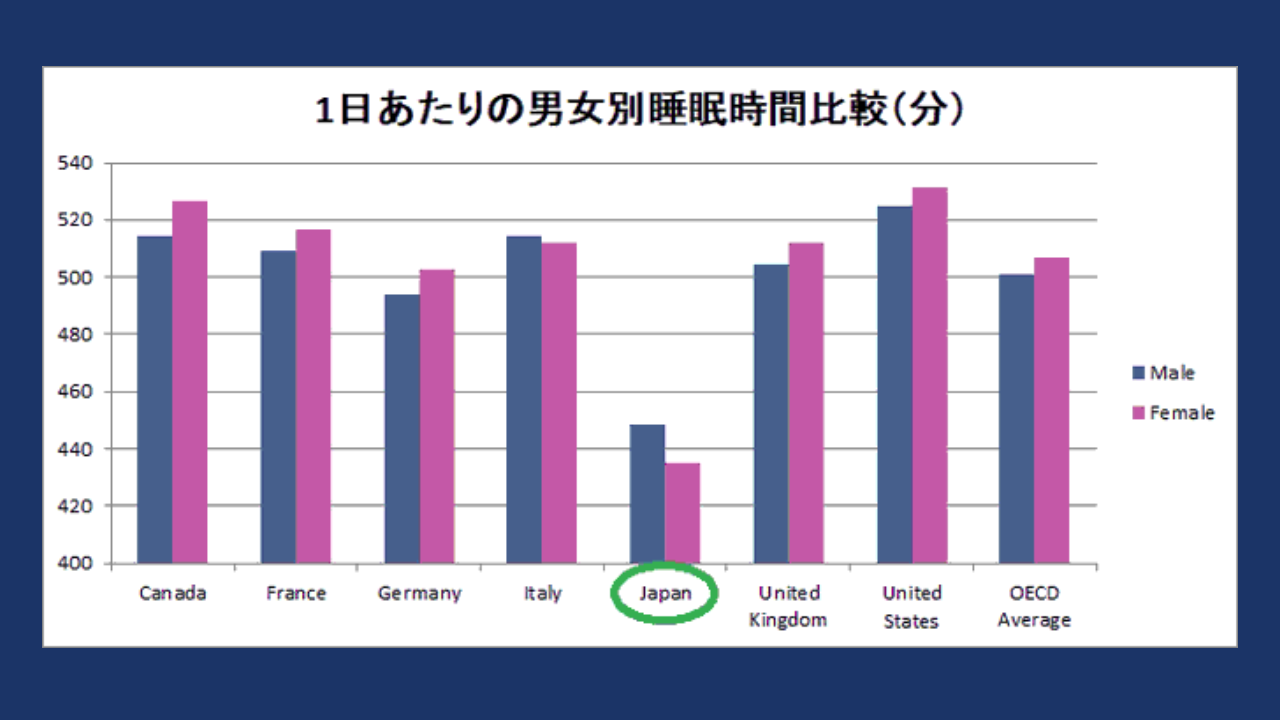

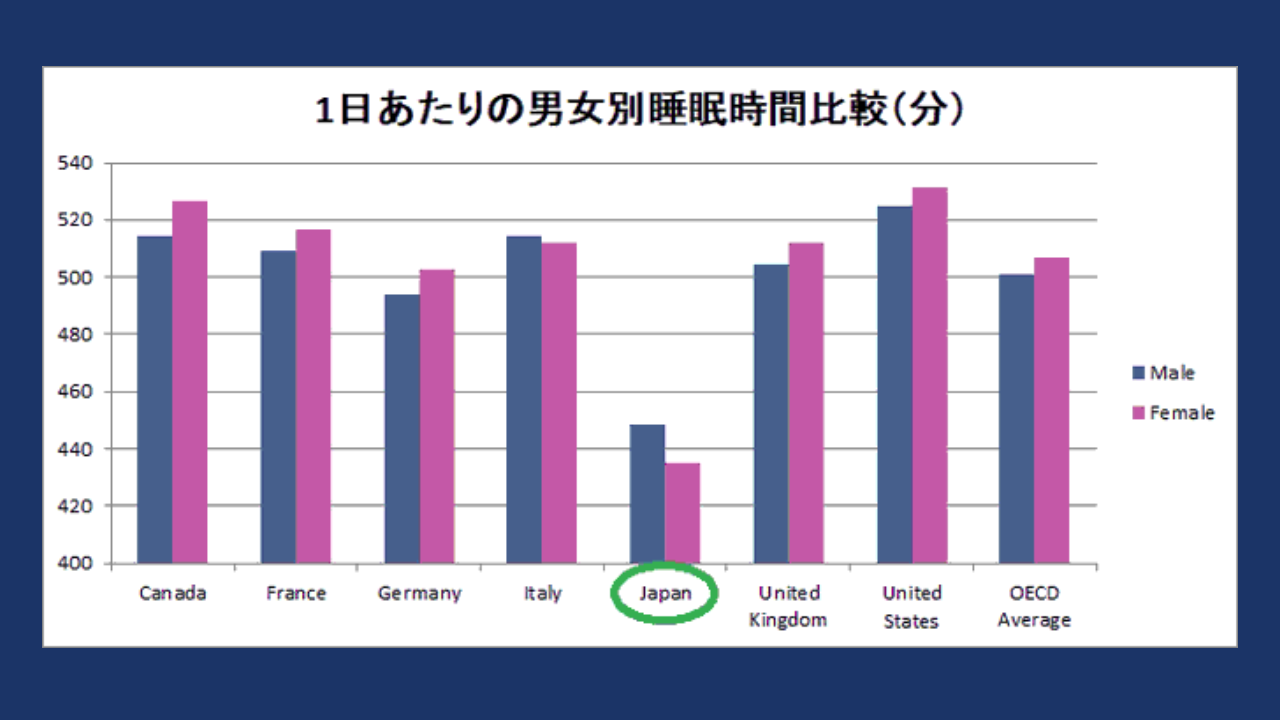

日本人女性は、世界の国々と比べても特に睡眠時間が短い傾向にあります。

2021年に発表されたODECのデータによると、日本人の平均睡眠時間は1日あたり444分(7時間24分)でした。これは、世界33カ国中最も短い結果です。

さらに、男女別で比較すると女性は1日あたり438分、男性は450分と、睡眠時間が約12分短かったことも示されています1)。

ここでは、日本人の女性の睡眠時間が短い理由を考えてみましょう。睡眠以外には、一体どのようなことに時間を使っているのでしょうか。

現代の女性は、キャリアと家庭を両立させるために睡眠を後回しにしていることが少なくありません。「明日の会議の準備をしないと」「明日のお弁当のおかずを用意してから寝よう」などと思っていたら、気付けば深夜になっていた…という経験をしたことはないでしょうか?

「あれもこれも頑張ろう」とするあまり、ねむりに使える時間が減っている可能性があります。

夫の帰宅が遅く、母親が産後も家事・育児を1人で行う、いわゆる「ワンオペ育児」。夜間授乳、夜泣き、朝早く起きる子どもなどに1人で対応すると、まとまった時間眠ることが難しくなるでしょう。

眠れない日々が続けば、眠気も疲れもとれません。体だけでなく心にも大きなストレスとなって、産後うつにつながる可能性もあります。

欧州では、産後の母子に対する医療的・心理的ケアや両親の育児休暇、社会全体での子育て支援が制度的・文化的に根付いている傾向にあります2)。

一方で、日本でも産後ケアや育児支援制度の整備が進んでいるものの、利用率や家庭内での役割分担、社会的サポートの面で課題が残っています3)。母親に育児の負担が偏りやすい状態になっているだけでなく、「子育ては女性がするべき」という暗黙の了解も根強く残っているのも原因です。

女性ホルモンのゆらぎや社会的な背景などによって、なかなか眠れない日本人女性。

睡眠不足をそのままにしておくと心身の不調が起こり、生活リズムが乱れ、さらに睡眠障害が起こる…といった負のスパイラルに陥る可能性があります。

睡眠不足になると、思考や判断力が低下して感情のコントロールが難しくなります。イライラや集中力の低下だけでなく、肥満、糖尿病、認知症、免疫力の低下など、心身の不調を引き起こしてしまうのです。

これまでは、心の不調が睡眠不足の原因だと考えられてきました。しかし、実際は睡眠不足が心の不調を招いている、とわかりました。不眠は不調の「結果」ではなく「原因」だったのです。

睡眠不足で完全に疲れがとれず、体調が万全でないまま仕事に行き、家に帰って家事をこなす…毎日この繰り返しで慢性疲労状態になっているのに、「これが当たり前」「仕方ない」として見過ごしてしまう人も多いのが現実です。

「なんとなく調子が悪いかも」と感じたら、自分のねむりを振り返ってみましょう。「病気ではないけれど、しんどい」状態が続き、心身が限界を迎える前に不調に気づくことが大切です。辛いと感じたときは、やり過ごさないで早めに自分を労わりましょう。

このような不調を解決するための第一歩として、「ねむり」について見直すことはとても大切です。睡眠は心と体の土台であり、日々のパフォーマンスにも直結しているためです。

具体的にどのように「ねむり」を整え、心と体を守れるのか次のパートで詳しくご紹介します。

いい「ねむり」のためのセルフケアとして行える生活習慣は複数あります。ぜひ「これなら無理なくできる」と思ったものから試してみてください。少しずつ、心と体が休める状態を整えていきましょう。

もし眠れない状態がつづくようであれば、セルフケアに限らず、医療の力を借りることも検討してみましょう。

毎日決まった時間に起きる、朝日を浴びる、軽いストレッチをする、などの生活習慣の積み重ねが自律神経を整え、ねむりにつきやすくなります。

1日10分だけでも、自分のためにリラックスタイムを確保できるように心がけましょう。

ここで、具体的な生活習慣の見直しポイントをご紹介します。無理なくできそうなものから取り入れてみてください。

「セルフケアをしても上手く眠れない」と感じる時は、我慢せずに医療機関で相談してください。

婦人科では更年期症状の相談、心療内科では不安やストレスのケア、睡眠外来では不眠症に対して具体的な治療が受けられます。

更年期の症状にはホルモン補充療法や漢方、不安やストレスにはカウンセリングや薬物療法などの治療が行われます。セルフケアと医療をうまく使い分け、快適なねむりを手に入れましょう。

日本人女性が眠れないのは、女性ホルモンの影響や社会的な背景だけに留まらず、複数の原因があります。不眠は、心と体の不調を引き起こす原因です。

ねむりを整えることは、心と体を守る第一歩。

忙しい毎日ですが、無理をせずに自分を労わる時間を意識して取るようにしましょう。時には専門家に相談することも大切です。自分のペースで、少しずつ生活習慣を見直してみてください。

※90日わたしをみつめるねむりDIARY、ダイアリー説明資料を中心に執筆

その他の参考文献

1)OECD.Time use across the world, Gender data portal.2021

2)山崎隆志.主要国における仕事と育児の両立支援策―出産・育児・看護休暇を中心に.少子化・高齢化とその対策 総合調査報告書(国立国会図書館)

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_999536_po_2.pdf?contentNo=5

3)厚生労働省.産後ケア事業の利用者の実態に関する調査研究事業 報告書.令和2年9月

4)健康づくりのための睡眠指針の改訂に関する検討会.健康づくりのための睡眠ガイド2023.厚生労働省.令和6年2月

https://www.mhlw.go.jp/content/001305530.pdf

女性の眠りづらさの理由の1つに、女性のライフサイクルに深く関係する「女性ホルモン」の影響があります。

女性ホルモンの分泌量は、約一ヶ月の月経周期と、生涯を通じたライフステージの両方で変化し、それぞれがねむりを妨げる原因になります。

はじめに、女性ホルモンがねむりに影響を与える理由を見てみましょう。

月経周期という小さなサイクルの中でも、女性ホルモンはねむりに影響します。

排卵後〜月経前の黄体期にはプロゲステロンが増えて基礎体温が上昇します。基礎体温の上昇で、ねむりに関わる深部体温が夜間に下がりにくくなり、寝つきが悪くなったり夜中に目覚めやすくなったり、といった変化が起きやすくなるのです。

また、女性ホルモンの変化による睡眠への影響は、妊娠中にも起こります。ホルモンバランスと体の変化により、ねむりにくさを感じやすくなります。妊娠初期はプロゲステロンが増えて体温が上がるため、寝つきが悪くなったり、日中の眠気が強くなったりしますが、妊娠後期になるにつれて、お腹が大きくなって寝苦しくなる・頻尿になる・胎動などによって眠れなくなりがちです。

産後や授乳期は、赤ちゃんの夜泣きや授乳などの対応でねむりが細かく中断され、お母さんの回復力が奪われます。産後の女性は、ホルモンバランスの変化に加えて赤ちゃんのお世話でゆっくり眠れなくなり、慢性的な睡眠不足に悩まされがちです。寝不足で積み重なった疲労は、体の不調だけでなく、気分の落ち込みや産後うつなどの心の不調にもつながりかねません。

45〜55歳頃の更年期は、女性ホルモンのひとつであるエストロゲンの分泌量が急激に減る時期です。この変化で、体の仕組みを調整している自律神経のバランスが崩れ、ほてり・発汗・イライラなどの症状が起こりやすくなります。不眠もそのひとつです。

実際に、働く更年期世代を対象にした女性にアンケート(2025年6月、更年期世代女性2000人を対象に自社で調査)を取った結果、約半数が不眠の症状に悩まされていると明らかになっています。

ホットフラッシュなどがねむりにつくのを妨げる原因の一つだと研究されていますが、今のところはっきりわかっていません。

日本人女性は、世界の国々と比べても特に睡眠時間が短い傾向にあります。

2021年に発表されたODECのデータによると、日本人の平均睡眠時間は1日あたり444分(7時間24分)でした。これは、世界33カ国中最も短い結果です。

さらに、男女別で比較すると女性は1日あたり438分、男性は450分と、睡眠時間が約12分短かったことも示されています1)。

ここでは、日本人の女性の睡眠時間が短い理由を考えてみましょう。睡眠以外には、一体どのようなことに時間を使っているのでしょうか。

現代の女性は、キャリアと家庭を両立させるために睡眠を後回しにしていることが少なくありません。「明日の会議の準備をしないと」「明日のお弁当のおかずを用意してから寝よう」などと思っていたら、気付けば深夜になっていた…という経験をしたことはないでしょうか?

「あれもこれも頑張ろう」とするあまり、ねむりに使える時間が減っている可能性があります。

夫の帰宅が遅く、母親が産後も家事・育児を1人で行う、いわゆる「ワンオペ育児」。夜間授乳、夜泣き、朝早く起きる子どもなどに1人で対応すると、まとまった時間眠ることが難しくなるでしょう。

眠れない日々が続けば、眠気も疲れもとれません。体だけでなく心にも大きなストレスとなって、産後うつにつながる可能性もあります。

欧州では、産後の母子に対する医療的・心理的ケアや両親の育児休暇、社会全体での子育て支援が制度的・文化的に根付いている傾向にあります2)。

一方で、日本でも産後ケアや育児支援制度の整備が進んでいるものの、利用率や家庭内での役割分担、社会的サポートの面で課題が残っています3)。母親に育児の負担が偏りやすい状態になっているだけでなく、「子育ては女性がするべき」という暗黙の了解も根強く残っているのも原因です。

女性ホルモンのゆらぎや社会的な背景などによって、なかなか眠れない日本人女性。

睡眠不足をそのままにしておくと心身の不調が起こり、生活リズムが乱れ、さらに睡眠障害が起こる…といった負のスパイラルに陥る可能性があります。

睡眠不足になると、思考や判断力が低下して感情のコントロールが難しくなります。イライラや集中力の低下だけでなく、肥満、糖尿病、認知症、免疫力の低下など、心身の不調を引き起こしてしまうのです。

これまでは、心の不調が睡眠不足の原因だと考えられてきました。しかし、実際は睡眠不足が心の不調を招いている、とわかりました。不眠は不調の「結果」ではなく「原因」だったのです。

睡眠不足で完全に疲れがとれず、体調が万全でないまま仕事に行き、家に帰って家事をこなす…毎日この繰り返しで慢性疲労状態になっているのに、「これが当たり前」「仕方ない」として見過ごしてしまう人も多いのが現実です。

「なんとなく調子が悪いかも」と感じたら、自分のねむりを振り返ってみましょう。「病気ではないけれど、しんどい」状態が続き、心身が限界を迎える前に不調に気づくことが大切です。辛いと感じたときは、やり過ごさないで早めに自分を労わりましょう。

このような不調を解決するための第一歩として、「ねむり」について見直すことはとても大切です。睡眠は心と体の土台であり、日々のパフォーマンスにも直結しているためです。

具体的にどのように「ねむり」を整え、心と体を守れるのか次のパートで詳しくご紹介します。

いい「ねむり」のためのセルフケアとして行える生活習慣は複数あります。ぜひ「これなら無理なくできる」と思ったものから試してみてください。少しずつ、心と体が休める状態を整えていきましょう。

もし眠れない状態がつづくようであれば、セルフケアに限らず、医療の力を借りることも検討してみましょう。

毎日決まった時間に起きる、朝日を浴びる、軽いストレッチをする、などの生活習慣の積み重ねが自律神経を整え、ねむりにつきやすくなります。

1日10分だけでも、自分のためにリラックスタイムを確保できるように心がけましょう。

ここで、具体的な生活習慣の見直しポイントをご紹介します。無理なくできそうなものから取り入れてみてください。

「セルフケアをしても上手く眠れない」と感じる時は、我慢せずに医療機関で相談してください。

婦人科では更年期症状の相談、心療内科では不安やストレスのケア、睡眠外来では不眠症に対して具体的な治療が受けられます。

更年期の症状にはホルモン補充療法や漢方、不安やストレスにはカウンセリングや薬物療法などの治療が行われます。セルフケアと医療をうまく使い分け、快適なねむりを手に入れましょう。

日本人女性が眠れないのは、女性ホルモンの影響や社会的な背景だけに留まらず、複数の原因があります。不眠は、心と体の不調を引き起こす原因です。

ねむりを整えることは、心と体を守る第一歩。

忙しい毎日ですが、無理をせずに自分を労わる時間を意識して取るようにしましょう。時には専門家に相談することも大切です。自分のペースで、少しずつ生活習慣を見直してみてください。

※90日わたしをみつめるねむりDIARY、ダイアリー説明資料を中心に執筆

その他の参考文献

1)OECD.Time use across the world, Gender data portal.2021

2)山崎隆志.主要国における仕事と育児の両立支援策―出産・育児・看護休暇を中心に.少子化・高齢化とその対策 総合調査報告書(国立国会図書館)

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_999536_po_2.pdf?contentNo=5

3)厚生労働省.産後ケア事業の利用者の実態に関する調査研究事業 報告書.令和2年9月

4)健康づくりのための睡眠指針の改訂に関する検討会.健康づくりのための睡眠ガイド2023.厚生労働省.令和6年2月

https://www.mhlw.go.jp/content/001305530.pdf

この記事は

わたしとねむり研究所会員限定記事です。

※会員登録は無料です